يسوع الحدث

يسوع الحدث

حديث للخوري باتريك كساب - تفريغ وصياغة دائرة الإعلام

مقالات/ 2020-05-10

سنينٌ تمضي، وزمانٌ ينقضي، وأحداث كثيرة تحصل في كلّ وقت في أربعة أقطار العالم، تنتهي فيبتلعها التاريخ وتغرق في طيّات النسيان. يبقى ذكر بعض الأحداث محفوظًا في الذاكرة الجماعيّة، أحداثًا حصلت في زمانٍ ما، كان لها أثرٌ في حين حدوثها غير أنّها، وبفعل مرور الزمن عليها، ما عادت أحداثًا حاضرة وما عاد لها من تأثيرٍ في الحياة الحاضرة؛ وهذه قاعدة عامّة. وكما لكلّ قاعدةٍ استثناءات أو أكثر، كذلك أيضًا لهذه القاعدة استثناء واحدٌ لا مثيل له، لكونه حدثًا عابرًا للزمان وممتدًّا عبر التاريخ، فهو حدث يسوع المسيح، الحدث الخلاصيّ.

1- الله والزمان

منذ البدء خلق الله كلّ شيءٍ خدمةً للإنسان، مبتدئًا في اليوم الأوّل بالنّور حسب ما يذكر سفر التكوين، "فكان مساءٌ وكان صباح: يومٌ أوّل"(تك1، 5). وكان بذلك أن ضبط الله إيقاع الأيّام فكان الزّمان. ثمّ أكمل الله فيما بعد عمليّة الخلق، فخلق كلّ المخلوقات وتوّج خليقته بالإنسان الّذي جعله على صورته كمثاله، وسلّطه على كلّ المخلوقات (را تك1، 26)، بما فيها الزّمان فبات الإنسان سيّدًا عليه.

أمّا الإنسان المخلوق حرًّا على صورة الله كمثاله، فأساء استعمال حريّته هذه مختارًا الخروج عن طاعة الله مُرتكبًا بخروجه هذا الخطيئة الأولى الّتي هي تعبير عن رفض الإنسان البقاء في حضرة الله، وكانت النتيجة أن سقط الإنسان في المعصية، وحلّت اللعنة على الخليقة كلّها بما فيها الزمان، ودخل الموت إلى العالم فتشوّه الزمان. والموت نوعان الأوّل جسديّ عضويّ، والثاني امتدادٌ للأوّل وهو وجوديّ أبديّ مؤدٍّ إلى الزوال وانعدام الوجود. فصار الإنسان إذًا، وهو يعيش في الزّمان رهنًا لحتميّة الحياة فالموت والزوال وما بقي من أملٍ له في استمراريّة الوجود بعد الموت.

إلّا أنّ الله، وقد خلق الإنسان وأحبّه، فما كان منه أمام هذا الواقع المؤلم، إلّا أن يتدخّل كي يخلّص الإنسان من هذا المصير الحتميّ، وينتشله مِن واقعه هذا المؤلم، ويُصلح الخليقة بأسرها من خلال خلاص الإنسان، هي التّي تشوّهت أيضًا نتيجة سقوط هذا الأخير. فإن كانت خطيئة الإنسان سببًا لتشوّه الخليقة، فخلاص الله للإنسان كفيلٌ بأن يرّمم كلّ هذا التشوّه أيضًا. خلاص الله هذا، وفي السياق الّذي سبق وعُرِض، يعني التغلّب على حتميّة الزّمان وتحرير الإنسان من كلّ عبوديّة.

وتتميمًا لمخطّطه الخلاصيّ بالتغلّب على حتميّة الزمن، كان لا بدّ على الله أن يدخل هو نفسه هذا الزمن عبر دخوله التاريخ. وقد كان هذا حينما، بدعوته لابراهيم، اختار الله له شعبًا وانتقاه من بين كافّة الشعوب وصانه بوعده له بأن يواكبه على مرّ الأجيال، ويتكفّل بكافّة تفاصيل حياته عبر الشريعة الّتي منحه إيّاها كي تكون له نهج حياة. وما ترك الله شعبه عبر التاريخ، ففي كلّ مرّة حاد الشعب فيها عن شريعة الربّ، أرسل الأنبياء مؤدّبين له، مُعدّين الطريق أمام المخلِّص الآتي باسم الربّ في ملء الزمان.

وحين بلغ ملء الزمان، أرسل الآب ابنه يسوع المسيح لخلاصنا نحن البشر، وهو ضياء أزليّة الآب، نور من نور، مولود من العذراء مريم إنّما غير مخلوق فهو الكائن منذ الأزل في حضن الآب الّذي شاء أن يُرسله مُخلِّصًا، فأطاع وتجسّد كي يُعيد ضبط إيقاع الزمان من جديد، ويخلّص الإنسان من الحتميّة المتحكِّمة به.

2- يسوع السيّد

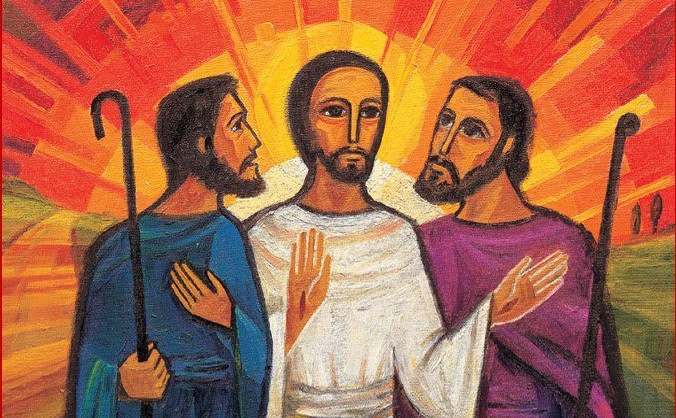

تجسّد الابن فحلّ الله حقًا في أرضنا، وهو المولود من مريم البتول في مغارة بيت لحم، عاش ثلاثًا وثلاثين سنة يجول في الأرض كارزًا بالملكوت. وما وجود المسيح في العالم إلّا وجودٌ حقيقيٌّ وفعليٌّ، فقد عاينه أناسٌ كثر، منهم الرسل مَن بقيت لنا لغاية اليوم شهادة حياتهم معه، هم الّذين نقلوا إلينا مضمون كرازته، وأخبرونا كيف تألّم وقُبِر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكُتُب. هذا كلّه يمكن اختصاره بالقول عن يسوع المسيح بأنّه "الحدث"، وليس حدثًا عاديًّا ولكنّه حدثٌ خلاصيٌّ أعاد تنظيم الزمن من جديد وكمّله.

حقّق يسوع المسيح بتجسّده وموته وقيامته الخلاص، فوطئ الموت بالموت وقام منتصرًا سيّدًا ضابطًا كلّ شيء حتّى الزمن بما فيه هذه اللحظة الحاضرة. بخلاصه حرّر المسيح الإنسان من حتميّة الوقت الّذي بانقضائه يوصل هذا الأخير إلى الموت فالزوال، وبات الزمان في امتداد مستمرّ صوب الأبديّة، والإنسان في اشتراكٍ دائم بأبديّة يسوع المسيح. فكما بخطيئة إنسان واحد دخل الموت إلى العالم، كذلك أيضًا بخلاص الربّ يسوع المسيح دخلت القيامة إلى العالم، وصار الإنسان قائمًا من بين الأموات، مُعتقًا من حتميّة الموت فالزوال، محمولًا بالزمن نحو القيامة الّتي هي حياة جديدة مع الربّ يسوع المسيح. صار الإنسان محرَّرًا من كلّ عبوديّة.

لا يمكن للمسيحيّ إذًا أن يعيش في العبوديّة، لأنّه شخص حرّ يستمدّ حريّته من حريّة المسيح سيّد الكلّ. حريّته هذه هي حقيقيّة كاملة وفعليّة، فلا مجال له بأن يؤمن بالقدر وبالمكتوب كما يفعل من لا رجاء لهم، وكأنّ الربّ قد سبق وكتب له كلّ تفاصيل حياته، أو أنّه تعالى قرّر حتمًا ونيابةً عنه أمورًا تتعلّق به، فهذا متعارض تمامًا مع الإيمان بأنّ الله محبّة. فالمحبّة تحرّر، والله لكونه محبّة، فهو يُعطي الإنسان الحريّة الكاملة كي يختار أن يعيش معه أم لا. إنّما وعلى الرّغم من أنّ الله لا يكتب للإنسان قدرًا ما، إلّا أنّه أعدّ له طريق الحياة، وأعطاه الفرصة أن يُشاركه مُختارًا، السير فيها للحياة الأبديّة. وهو لا يتوانى في كلّ وقت يدعو الإنسان ويذكّره بدعوته له، مشجعًا إيّاه كي يقبل عطيّة الخلاص، فيختار العيش بحسب مقتضاه كإنسان مُخلَّص حرّ من كلّ عبوديّة وحتميّة.

3- قراءةُ الحدث

تبقى الأحداث عمومًا بعيدةً عن الإنسان، فهو بحاجة أن يقرأها ليفهم ما تحمله له من معانٍ وعِبَر. فكذلك حدث يسوع المسيح، لا بدّ للإنسان من قراءته كي يفهم فحواه.

قد كلّم الله البشريّة بيسوع المسيح الحدث، وبه قال كلّ شيء، فكشف عن ذاته بنوع كاملٍ، ومنح الإنسان الخلاص الكامل. أما العقل البشريّ، ولكونه محدود لا يعقل أن يسبر غور أعماق السرّ الإلهي، فلذلك أودع الله الكنيسة روحه القدّوس ليقودها فتقرأ في ضوئه حدث يسوع المسيح وتعلّمه للمؤمنين. والرّوح القدس، بحضوره في الإنسان، ينير فكره ويذكّره في كلّ آنٍ بهذا الحدث الخلاصيّ ويجعل منه حدثًا آنيًّا قائمًا في اللحظة الحاضرة ويحثّ المؤمن على قبوله والعيش في كنفه. وما حضور الروح القدس في الإنسان وتعليم الكنيسة إلّا عنصران يعملان معًا لحثّه على النموّ في الإيمان وقبول الحياة الأبديّة.

4- المجيء الثاني وعلامات الأزمنة.

قد وعد الربّ يسوع بأن يأتي من جديد لتميم الملكوت الّذي بدأ تحقيقه على الأرض لمّا تجسّد منذ حوالي الألفي سنة، وهكذا نفهم أنّ المجيء الثاني حدث بحدّ ذاته. لذا فالكنيسة اليوم تؤمن وتنتظر، هي تؤمن بحدث يسوع المسيح الّذي خلّص الإنسان وحرّره، وهي أيضًا تنتظر أن يعود هذا العريس السماويّ كي يتحقّق فيها الكمال من جديد. وبما أنّ الله كشف في المجيء الأوّل عن كامل حبّه للإنسان، فلن يكون إذًا من كشفٍ جديدٍ في المجيء الثاني، بل سيكون هذا الأخير صورةً عن الأوّل، فكما كان الأوّل مجيء حبّ وخلاص وفرح، كذلك سيكون المجيء الثاني، ولا يمكن إذًا فهمه على أنّه عقاب وإلّا كان حدث المجيء الأوّل حدثًا كاذبًا. ولا يمكن بالتالي أيضًا الحديث في المجيء الثاني عن نهاية مؤلمة مأساويّة للبشريّة، بل بالأحرى يجب الحديث عن اكتمال فرح البشريّة في المجيء الثاني.

كثيرًا ما يحاول الإنسان تفسير هذا المجيء الثاني، وغالبًا ما يعتمد في ذلك على قراءات وتحاليل من هنا وهناك... فينسب أحداثًا زمنيّة مختلفة من أوبئة وكوارث طبيعيّة وغيرها على أنّها مرتبطة بالمجيء الثاني! إلّا أنّ هذا كلّه غير مُجدٍ وعارٍ عن الصحّة، فهكذا قراءات تصوّر الله على أنّه مزاجيّ، يرضى تارةً ويغضب فيعاقب تارة أخرى. فيما أنّ لله إرادة واحدة في المسيح يسوع، وهي أن ينال الإنسان الخلاص، والله قادر أن يعبّر للإنسان من خلال كلّ الأحداث الزمنيّة عن رغبته بأن يمنحه الخلاص. ويمكن في هذا السياق تحديد الأحداث الزمنيّة على أنّها علامات أزمنة تهيّئ للمجيء الثاني. وبما أنّ هذا الأخير في استمراريّةٍ مع الأوّل، فلا يمكن أن يُفسَّر إلّا على ضوء الروح القدس وبواسطة الكنيسة الأمّ والمعلّمة، وهي الّتي تعلّم أنّ المجيء الثاني الّذي تنتظره إنّما هو مجيء العريس، أي مجيء فرحٍ وخلاص.

5- قراءة الأحداث الزمنيّة

إنّ المبدأ الأساسي في قراءة كلّ الأحداث الزمنيّة هو في أنّ الله محبّة، وهو لكونه محبّة لا يمكن أن يكون سببًا للشرّ. ليس الله إذًا مَن سبّب الشرور في العالم، إنّما الإنسان هو الّذي سبّب هذا حين أساء استعمال حريّته فاختار التجاوب مع الشرّير. لكن وعلى الرغّم من كلّ هذه الشرور، يبقى أنّ الله محبّة، والّذي يحبّ يعتني بمحبوبه، فالله إذًا يعتني بالإنسان الغارق في شرورٍ متنوّعة، لكن عناية الله هذه لا تعني الحتميّة، أي أنّ الله لا يرغم الإنسان على قبول ما لا يريد أن يقبله. تشبه عناية الله للإنسان صورة الراعي الّذي يعتني برعيّته، فهو يعرف خرافه بأسمائها، كما أنها هي تعرفه وتسمع لصوته، وهو لا يبرح يناديها في كلّ وقت كي لا تضلّ عن القطيع وتضيع، فيحرسها من كلّ سوء، ويقودها إلى المراعي الخصبة كي يغذّيها، وفي حال ضاع خروف واحدٌ من القطيع، فهو يذهب وراءه للبحث عنه كي يُعيده ويخلّصه من الهلاك. كذلك الربّ فهو الّذي يرعى الإنسان، فيعرف كلّ واحد باسمه، يحرسه ويناديه ويبحث عنه حينما يضلّ ليقوده إلى دار الحياة ويخلّصه، دون أن يرغمه على شيء. هذا هو تدخّل الله في الأحداث الزمنيّة الّتي يعيشها الإنسان فهو يعطيه كلّ شيء دون أن يرغمه على شيء.

قد يجوز ختامًا قراءة أحداث اليوم على أنّها علامات أزمنة تُشير إلى اقتراب حلول المجيء الثاني، تمامًا كما سبق المجيء الأوّل أحداثًا أشارت إليه ومهّدت لحلوله، كالنجم الّذي سار المجوس في هديه فبلغوا إلى حيث ولد المسيح. لكن وإن جازت هذه القراءة، فلا بدّ أن يبقى نصب أعيننا أنّ هذه العلامات إنّما تقود إلى الخلاص الّذي تم بيسوع الحدث الخلاصيّ سيّد الزمان. وبالتالي فلا بدّ لهذه العلامات سوى أن تكون سببًا لفرح الإنسان وسلامه، فتشعل في قلبه الرّغبة بالتوبة الشخصيّة فالتوبة الجماعيّة.

وأحداث اليوم الصعبة، كانتشار وباء كورونا، والحجر المنزليّ المفروض على الإنسان قسرًا وغيرها الكثير من الأحداث الزمنيّة المؤلمة، ليست من صنع الله. ولكنّ الله يُنادي الإنسان الّذي يرزح تحت وطأة هذه المآسي ليقول له أنّه راعيه، وهو حاضر كي يقوده إلى الحياة، فيولّد في قلب الإنسان الرغبة العميقة بالتوبة، أي بالرجوع إلى الله. ومتى عاد شخصٌ واحدٌ إلى الله، كانت عودته سببًا محفّزًا للآخرين كي يقدموا هم بدورهم على هكذا خطوة، ويكون بذلك يسوع الحدث الخلاصيّ، حدثًا عابرًا للزمان، يعيش فيه كلّ إنسان متى اختار أن يعود لله، فينال به الخلاص، ويعيش في محبّة الله.

لمشاهدة الحلقة الثانية من برنامج "أرِنا خلاصك" مع الخوري باتريك كساب يمكنكم الضغط على الرابط التالي: